Krise, Krieg, Finale: Der preisgekrönte Fotograf Kai Pfaffenbach brennt für seinen Beruf und will jeden Tag sein Bestes geben. Würdigung eines unprätentiösen Könners. Von Peter Lückemeier

Inhalt

Einen so dämlichen Begriff wie „Work-Life-Balance“ würde Kai Pfaffenbach wohl niemals in den Mund nehmen. Als wenn Arbeit nicht Leben bedeuten würde! Und dass ein Leben nicht gerade mit und durch Arbeit Freude machen könnte! Nein, Kai Pfaffenbach arbeitet gern, jeden Tag wieder. Dabei hat für ihn selbst die Routine nichts Einschläferndes: Bei den Pressekonferenzen der Europäischen Zentralbank hatte er schon die Präsidenten Duisenberg, Trichet, Draghi und Christine Lagarde vor der Linse. Aber trotzdem geht er auch zur nächsten Pressekonferenz nach der Sitzung des Zentralbankrats wieder auf die Jagd nach dem besten Bild. Im Idealfall wird es die jeweilige Situation ohne Worte erklären: Krise oder Entspannung, an den Gesichtern abzulesen.

Kai Pfaffenbach, der „Special Photographer“

Pfaffenbach, geboren am 7. Dezember 1970 in Hanau, wohnhaft in einem kleinen Doppelhaus im selbstbewussten Hanauer Stadtteil Klein-Auheim, ist ein bulliger, freundlicher Mann, der rasch Kontakt zu anderen Menschen findet.

Seit 1995 arbeitet er frei für die Nachrichtenagentur Reuters, seit 1998 als Festangestellter, mit Dienstwagen, vierzehn Monatsgehältern und dem schönen Titel „Special Photographer“. Man merkt Kai Pfaffenbach in jedem Moment eines langen Gesprächs an, dass er für seinen Beruf brennt.

Auf seinen Arbeitgeber lässt er nichts kommen, seine Einsätze darf er sich weitgehend frei einteilen. Pfaffenbach ist auch dankbar dafür, dass er dank Reuters auf einer großen publizistischen Bühne spielen darf; er sagt, wahrscheinlich gebe es viele gute Fotografenkollegen, die nie entdeckt würden, weil sie für lokale Zeitungen arbeiten, denen kein größeres Interesse geschenkt wird.

Er ist sich aber auch nicht für Zulieferdienste zu schade; neulich hat er an einem eigentlich freien Tag für eine Agenturgeschichte über Wohnungsbau die Fotomotive beigesteuert. Für seine Arbeit bei Reuters benutzt Pfaffenbach fast immer eine Canon, für private Projekte wie den Bildband über den Eintracht-Sieg im UEFA-Europa League-Finale in Sevilla („Europas beste Mannschaft – Die besten Fans“) greift er auf seine Leica zurück. Bei den Objektiven variiert er meist zwischen 8- und 600-mm-Brennweiten.

Trophäensammler Kai Pfaffenbach

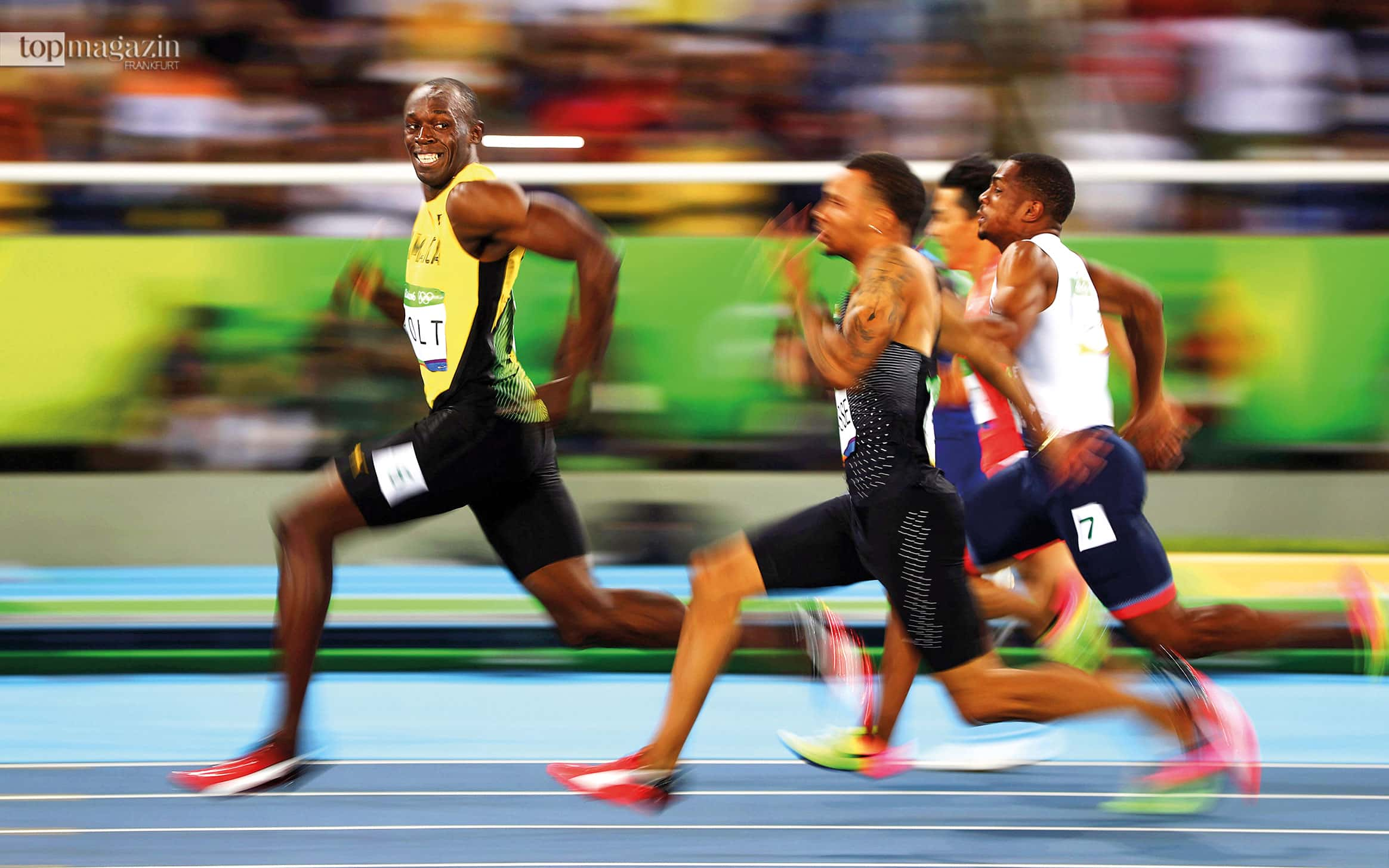

Großspurigkeit scheint ihm fremd, obwohl er ein ungewöhnlich erfolgreicher Fotograf ist, hoch dekoriert mit Auszeichnungen: Das Foto des Torschützen Mario Götze zum 1:0 im WM-Finale gegen Argentinien brachte ihm 2014 den Sven-Simon-Preis ein. 2017 wurde ihm in der Kategorie „Sport Einzelbilder“ ein World Press Foto Award zugesprochen – er hatte den Jahrhundertsprinter Usain Bolt im Augenblick seines Sieges eingefangen, als der achtfache Olympiasieger seine Mitstreiter überholt und dabei überlegen grinst. Für sein Porträt der Regierungschefin von Hongkong, Carrie Lam, wurde Pfaffenbach, gemeinsam mit weiteren Fotografen der Agentur Reuters, 2020 mit dem Pulitzer-Preis geehrt. Das war vor ihm keinem anderen deutschen Fotografen gelungen, mit gleich allen beiden „Oscars“ seiner Branche ausgezeichnet zu werden.

Die Geschichte hinter den Bildern von Kai Pfaffenbach

Natürlich steckt hinter jedem preisgekrönten Foto eine Geschichte. Im Fall Mario Götze („nicht mein bestes Fußballfoto“) weiß Pfaffenbach, dass seine Aufnahme eine von vielen gewesen wäre, hätte er bei einem Tor zum 3:1 oder 4:0 den Auslöser betätigt. So aber wurde das Bild dadurch ikonisch, dass der Mann aus Hanau im richtigen Moment genau jenen Augenblick in der 113. Spielminute festhielt, in dem das einzige Tor des Finales fiel und eine ganze Nation zum Weltmeister machte.

Das Foto von Usain Bolt dagegen entwickelt seine Kraft nicht durch das konkrete historische Ereignis, sondern durch die inhaltliche Wucht. Denn es entstand zwar „nur“ bei einem Zwischenlauf, aber es zeigt – gepaart mit einem guten Schuss der Bolt’schen Überheblichkeit – jene singuläre Leistung, die für solch beispiellose Sportlerkarriere nötig ist.

Nur nebenbei sei eine andere Auszeichnung erwähnt, der Pfaffenbach sich ebenfalls rühmen könnte, wenn er zum Selbstlob neigte: 2013 bekam er den Fair-Play-Preis, weil er bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Moskau mit seinen Fotos nachweisen konnte, dass der Kugelstoßer David Storl zu Unrecht disqualifiziert worden war.

Pfaffenbachs Fotosequenzen belegten eindeutig, dass der Zweimeter-Mann aus Chemnitz die Kante des Rings nicht berührt hatte. Dem Fotografen kommt nicht nur in einem solchen Fall zugute, dass er ziemliche viele Sportarten gut genug kennt, um Bewegungen zu antizipieren. Dadurch kann er manchmal genau den richtigen Moment festhalten, während selbst so renommierte Reportagefotografinnen wie Barbara Klemm sagen: „Man ist eigentlich immer eine Viertelsekunde zu spät.“

Pfaffenbach´s Faible fürs Skispringen

Neben Fußball und Leichtathletik konzentriert sich Pfaffenbach in der Sportfotografie besonders gern aufs Skispringen. Warum? Weil es eine besondere Herausforderung darstellt: „Fünfzig Männer oder Frauen machen hier immer dasselbe. Sie starten an der gleichen Stelle, sie fahren die Schanze hinunter, sie heben ab, sie fliegen, sie landen. Dies tun sie in der immer gleichen Kulisse. Und eben diese Gleichförmigkeit treibt mich dazu an, das besondere, das einmalige Bild zu finden.“

Anders ist es beim Tennis-Grand-Slam Roland Garros in Paris, wo er kürzlich wieder Gelegenheit hatte, die unterschiedlichsten Spielertemperamente und deren Körpersprache mit der Kamera zu studieren. Wenig kann bei dieser blitzschnellen und höchst variablen Sportart Tennis vorausberechnet werden, jede Sekunde kann etwas Unerwartetes passieren.

An der Front mit Kai Pfaffenbach

Doch Reaktionsschnelligkeit brauchen Männer wie Pfaffenbach nicht nur in der Fotografie, sondern auch im Kriegsgeschehen, etwa in der Ukraine. Erst vor Kurzem war er dort, drei Wochen an der Front bei Bachmut, stand in engem Austausch mit den Soldaten, die ihr Land verteidigen, und musste sich vor Drohnen hüten: „Du weiß nicht, ob die Dinger nur zur Beobachtung dienen oder Waffen abfeuern.“ Er sagt, dass er keine Angst habe, wohl aber Respekt vor der Gefahr, nicht nur an der ukrainischen Ostfront, auch in Afghanistan oder im Irak, in Syrien, Israel oder im Libanon.

Viele Eindrücke wie jetzt in der Ukraine bleiben Kai Pfaffenbach nicht im Tarnanzug stecken. Deshalb ist ihm der Kontakt zu seiner Familie und zu seinem Freundeskreis wichtig.

Anstrengend sind dabei nicht nur die Einsätze, der Anblick von Leichen, die Grausamkeit herkömmlicher und moderner Kriegswaffen, sondern auch die Begleiterscheinungen: oft tagelang nicht duschen können beispielsweise oder in einem sehr privaten Moment, beim Besuch der behelfsmäßigen Toilette, von Soldaten bewacht zu werden. Im Irak hat er sich nachts immer ein Loch in der Erde zum Schlafen gebuddelt und drei Wochen lang keinen Kontakt mit Seife und Waschwasser gehabt.

Viele Eindrücke wie jetzt in der Ukraine bleiben Kai Pfaffenbach nicht im Tarnanzug stecken. Deshalb ist ihm der Kontakt zu seiner Familie – er sagt auch mit 52 noch „mein Papa“ und „meine Mama“ – und zu seinem Freundeskreis wichtig, sie helfen ihm bei der psychischen Erholung und Erdung.

Energiebündel Kai Pfaffenbach

Als Gott die Energie verteilte, muss Kai Pfaffenbach zwei Mal hingegriffen haben. Schon als Jugendlicher unterbrach er in den Ferien nachts um 3 seinen Schlaf, um Zeitungen auszutragen, stand danach ab 6 Uhr acht Stunden am Fließband und bearbeitete Kugellager. Noch heute geht er keiner Arbeit aus dem Weg und nimmt jeden Auftrag als Herausforderung an.

Kai Pfaffenbach ist Autodidakt, er hat sich das Fotografieren selbst beigebracht. Und früh damit angefangen. Für den „Hanauer Anzeiger“, die „Frankfurter Rundschau“, schließlich als Freier lange für die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“. War sich nie zu schade für die vermeintlich „kleinen“ lokalen Anlässe, hat noch in den analogen fotografischen Zeiten die Arbeit in der Dunkelkammer erledigt, hat auf den Toiletten in Sportstadions Filme entwickelt und die Filmrollen mit dem Haarföhn bearbeitet.

Nach dem Abi am Franziskaner-Gymnasium in Großkrotzenburg hat er das Studium bald geschmissen, hat ein Volontariat beim Aschaffenburger Sender Radio Primavera gemacht, einer Talentschmiede, aus der auch Johannes Scherer, Tobias Kämmerer oder der neue FFH-Chef Marco Maier hervorgingen. Bei der F.A.Z. lag schon der Vertrag zur Festanstellung unterschriftsreif vor, aber Pfaffenbach nahm das Angebot dennoch nicht an; ihm fehlte die schriftliche Zusage, zu den Olympischen Spielen entsandt zu werden.

Pfaffenbach verfügt über visuelle Intelligenz. Das bedeutet, dass er relativ schnell weiß, welches Foto die Menschen von einem Event erwarten.

Kai Pfaffenbach versteht Fotografie als Handwerk

Der Sport, Olympia, die Weltmeisterschaften – das war für ihn der Hauptbeweggrund, Fotograf zu werden. Obwohl er diesen Traum nun schon so viele Jahre verwirklicht, packt ihn noch immer das Jagdfieber, ist sein Ehrgeiz vital geblieben: „Wenn zum WM-Finale die besten 250 Fußballfotografen aus aller Welt anrücken, dann habe ich schon den Willen, das beste Foto zu schießen.“

Pfaffenbach verfügt über visuelle Intelligenz. Das bedeutet, dass er relativ schnell weiß, welches Foto die Menschen von einem Event erwarten: „Ich mache nicht das Foto, von dem ich glaube, dass es die Menschen sehen sollen. Ich mache lieber das Foto, das den Augenblick wie ein Ergebnis zusammenfasst: Lionel Messi auf den Schultern seiner Mitspieler nach dem Sieg. Und Manuel Neuer, der sein Trikot auszieht, weil die Deutschen ausgeschieden sind.“

Bei allem Streben nach Leistungsvollkommenheit bleibt Pfaffenbach aber auf dem Boden. Er ist unprätentiös und geizt nicht mit Lob für Kollegen. Und Fotografie ist für ihn in erster Linie Handwerk. Wer das Metier philosophisch überhöht, der hat für ihn vielleicht einfach nicht genug Ahnung von den ganz soliden Regeln und Bedingungen dieses Kunsthandwerks.

Diese bodennahe Grundeinstellung des Fotografen spiegelt sich auch in seiner Arbeitsweise wider: Seine Fotos sendet er heute unmittelbar und unbearbeitet an die Agentur („das Bild geht raus, wie es ist“). Dort wird es minimal bearbeitet, vielleicht im Ausschnitt etwas verengt oder geradegerückt und an die Abnehmer weitergesandt. Wie oft es im Print oder online veröffentlicht wurde, erfährt der Fotograf meist ein paar Tage später aus der Zentrale. Sein Usain Bolt-Foto dürfte zu den meistveröffentlichten Sportfotos der Geschichte zählen.

Kai Pfaffenbach zwischen Alltag und Aufbruch

Wenn er nicht in den Stadien dieser Welt im Einsatz ist, in Kriegsgebiete aufbricht oder sich durch sogenannte Routineaufträge herausfordern lässt, wenn er sich nicht schon jetzt freut auf die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland oder die Olympischen Spiele in Paris, bearbeitet er daheim in Klein-Auheim in der knapp bemessenen Freizeit gern den Boxsack oder das Rudergerät. Er hat ein paar gute Freunde, die ihn tragen, lebt getrennt von seiner Frau, aber im besten Einvernehmen mit ihr. Vor allem ist er der sehr begeisterte Vater von Käthe, 12. Für die pferdebegeisterte junge Dame macht er dann den Stallburschen, stapelt mit Hingabe Heu oder putzt die Box.

Schon morgen kann ihn der nächste Auftrag fordern, ein Fall von Krise, Krieg, Finale oder fotojournalistischem Alltag. Keineswegs aber wird es ein Anlass sein, für den er sich nicht anstrengen würde in einem Beruf, der ein bezahltes Hobby ist und in dem Leben und Arbeit eine beneidenswerte Einheit bilden.

Dieser Artikel erschien zuerst in unserer Print-Ausgabe. Sie wollen schneller informiert sein? Hier können Sie ein Abonnement abschließen.