Wasser ist der Rohstoff des Lebens. Unser Körper besteht mindestens zur Hälfte daraus, wir brauchen es zum Überleben. Ob Mineral- oder Leitungswasser, ob regional oder aus aller Welt, es ist heute gar nicht so leicht zu entscheiden, was wir trinken.

Inhalt

Welches Wasser ist das Richtige?

Gut 160 Liter Mineralwasser pro Kopf trinken die Deutschen jährlich. Wasser ist nicht nur überlebenswichtig, es gilt auch als Beauty-Geheimnis. Ob Cindy Crawford oder Iris Berben, viele schwören auf den flüssigen Jungbrunnen. Denn im Alter sinkt der Anteil des Wassers im Körper. Die Haut verliert an Spannkraft. Zwei Liter am Tag sollte man zu sich nehmen, empfehlen Experten. Aber welches Wasser soll es sein?

Natürliches Mineralwasser ist das einzige Lebensmittel in Deutschland, das amtlich anerkannt werden muss. Es darf nur aus ursprünglich reinen Quellen stammen und ist direkt an der Quelle abzufüllen. Danach sind nur wenige Behandlungsverfahren erlaubt, etwa das Abtrennen von Eisen- oder Schwefelverbindungen. Der Geschmack des Mineralwassers wird durch die verschiedenen Bodenschichten, durch die es sickert, geprägt. Es kann mineralisch, sauer, salzig oder bitter schmecken, je nach den darin gelösten Mineralien. Sulfate rufen eher einen säuerlichen Geschmack hervor, Natrium und Kalium einen eher salzigen, Magnesium bewirkt einen bitteren Eindruck.

Tafelwasser dagegen besteht vor allem aus Trinkwasser, das der deutschen Trinkwasserverordnung entsprechen muss und regelmäßig auf seine Qualität überprüft wird. Es stammt aus dem öffentlichen Netz und wird in der Fabrik abgefüllt. Beides gibt es im Handel zu kaufen, ob still, sprudelig, medium oder sanft.

Bei Vollmond abgefüllt

Wie die Menge an Mineralien ist auch der Kohlensäure-Anteil Geschmackssache. Doch dieser entscheidet oft nicht mehr alleine. Auch das Image der Wassermarke zählt heute. Und da hat die „Deutsche-Brunnen-Leihflasche“ mit den kleinen Glasnoppen das Nachsehen. Seltene und zum Teil von weit her importierte Mineral- oder Tafelwasser liegen im Trend.

Neben den bekannten Sorten gibt es in Deutschland längst auch Quellwasser aus Neuseeland unter dem Namen Antipodes zu kaufen oder Pyrenäenwasser, das bei Vollmond unter dem schönen Namen „Pineo Luna Llena“ abgefüllt wird, „Cape Karoo“ aus Südafrika, Wasser aus aufgetautem Gletschereis, das unter dem Namen „10 Thousand BC“ als das „reinste Wasser der Welt“ angeboten oder Kona Nigari, entsalztes Tiefseewasser, das vor Hawaii gewonnen wird. Sie alle suggerieren vor allem eines: reine, pralle Natur in Flaschen.

Der Hype um das Wasser

Seit einigen Jahren ist der Trend in der Gastronomie angekommen. Top Hotels rühmen sich damit, 40 verschiedene Mineralwasser auf der Karte zu haben, inklusive dem japanischen „Rokko No Mizu“, dem wohl teuersten Mineralwasser der Welt, für 62 Euro der halbe Liter. Wer etwas auf sich hält, bietet seinen Gästen einen „Wasser-Sommelier“, der die besten

Marken zusammenträgt. In der gehobenen Gastronomie häufig zu finden ist mittlerweile die norwegische Marke „Voss“, nicht erst, seit man munkelt, Madonna trinke es. Das nordische Gletscherwasser in der schlanken Flasche von Calvin Klein rühmt sich einer besonderen Reinheit. Zumindest ist es natriumfrei.

Ebenfalls im heimischen Supermarkt steht das Fiji-Quellwasser von der Insel Viti Levu der Fidschi-Gruppe, das in den USA zum Lifestyle-Produkt wurde. Ogo, das Design-Wasser aus den Niederlanden in der kugelförmigen Flasche, wirbt mit einem 25 Prozent höheren Sauerstoffgehalt und damit, dass es dem Trinkenden mehr Energie verleiht. Auf die gleiche Art suggeriert Active O2 von der deutschen Firma Adelholzer ebenfalls mit zugesetztem Sauerstoff dem Käufer eine leistungssteigernde Wirkung. Die Organisation Foodwatch hat allerdings bereits 2013 mit Blick auf die Marke festgestellt, dass bei gesunden Menschen die zusätzliche Zufuhr von Sauerstoff so gut wie keinen Effekt habe.

„Man sollte sich, um CO2 zu vermeiden, regional ernähren und statt Mineralwasser aus Tibet lieber regionales trinken, das kurze Transportwege hat.“ – Martin Müller, Umweltamt Frankfurt

Mineralwasser aus der Nachbarschaft

Wer auf reine Natur steht, dem liegt sicher nicht nur die eigene Gesundheit am Herzen, sondern auch der Umweltschutz. „Man sollte sich, um CO2 zu vermeiden, regional ernähren und statt Mineralwasser aus Tibet lieber regionales trinken, das kurze Transportwege hat“, schlägt daher Martin Müller, Sprecher des Frankfurter Umweltamtes, vor. Je näher also die Quelle liegt, an der das Wasser abgefüllt wird, desto besser. Auf jedem Etikett einer Mineralwasserflasche stehen Name und Ort der Quelle, allerdings nicht immer die Region.

In Hessen gibt es mehrere große Mineralwasser-Brunnen: Hassia Mineralquellen aus Bad Vilbel, die gleich ein halbes Dutzend unterschiedliche Marken von Bad Vilbeler Urquelle bis Rosbacher vertreiben, die Selters Mineralquelle aus Löhnberg an der Lahn, Spessartwald-Mineralbrunnen aus Waldaschaff, die Odenwaldquelle aus Heppenheim und die beiden Firmen aus der Rhön: Förstina Sprudel Medium aus Eichenzell-Lütter und RhönSprudel Mineralwasser aus Ebersburg-Weyhers bei Fulda.

Was aber die Wenigsten wissen dürften, man kann sogar Frankfurter Mineralwasser kaufen. Ein Teil des Wassers der Marke Azur von Hassia kommt aus einer Quelle auf Frankfurter Gemarkung. Sie liegt am nördlichen Ortsrand von Berkersheim, dort, wo der Eschbach in die Nidda fließt. In 85 Metern Tiefe wird an dieser Stelle seit 1978 Wasser gefördert, das durch unterirdische Leitungen nach Bad Vilbel fließt. Insgesamt verfüge das Unternehmen über 39 Brunnen, von denen 30 derzeit genutzt würden, sagt die Hassia-Sprecherin Sibylle Trautmann. Das Berkersheimer Wasser ist, im Vergleich etwa zu Selters, reicher an Kalzium.

Mineralwasser direkt aus der Leitung

Ebenfalls aus dem Boden stammt das Wasser, das aus der Leitung kommt. Laut Umweltbundesamt ist es nicht nur das kostengünstigste, sondern auch das umweltfreundlichste Getränk, es erzeuge weniger als ein Prozent der Umweltbelastungen, die Mineralwasser verursachen, die Transportwege und Verpackungsherstellung in ihre Ökobilanz mit einrechnen müssen. Ein Viertel des Frankfurter Trinkwassers stammt sogar aus dem Stadtgebiet. Der Rest kommt aus dem Umland. Immerhin fast 40 Brunnen gibt es auf Frankfurter Gemarkung, wie Karina Klock-Geßner, stellvertretende Sprecherin der Hessenwasser GmbH & Co. KG erläutert. Das Unternehmen, das insgesamt zwei Millionen Menschen in der Rhein-Main-Region versorgt, stellt es bereit, die Mainova ist für seine Verteilung in der Stadt zuständig.

Im Frankfurter Stadtwald werde seit 1882 Trinkwasser gewonnen. Das dortige Wasserwerk Hinkelstein fördert allein aus zehn Brunnen, das Goldsteiner Wasserwerk aus zwölf und das Schwanheimer aus zehn Brunnen, weitere neun sind an das Praunheimer Wasserwerk angeschlossen. „45 Prozent des Frankfurter Trinkwassers kommt außerdem aus Grund- und Quellwasser aus dem Kinzigkreis, dem Vogelsberg und der Wetterau“, sagt Karina Klock-Geßner. Die restlichen 30 Prozent würden im Hessischen Ried gefördert, um die rund 750.000 Frankfurter und täglich etwa 380.000 Pendler mit Wasser zu versorgen. Pro Kopf verbrauchen diese an einem Tag im Durchschnitt 125 Liter. Der Wasserverbrauch sei in den vergangenen Jahren gestiegen, aber nicht erheblich, sagt Klock-Geßner. Grund dafür seien nicht nur der Klimawandel, sondern auch das Bevölkerungswachstum.

„Es gibt genügend Wasservorkommen. In den heißen Sommern ist nur die Infrastruktur teilweise an ihre Grenzen gestoßen.“ – Karina Klock-Geßner, Hessenwasser

Dass wir in Frankfurt demnächst auf dem Trockenen sitzen, müssten wir aber nicht befürchten. „Es gibt genügend Wasservorkommen. In den heißen Sommern ist nur die Infrastruktur teilweise an ihre Grenzen gestoßen.“ Deshalb investiert Hessenwasser in den kommenden fünf Jahren alleine 81 Millionen Euro in deren Modernisierung und Erneuerung. Um den Grundwasserpegel stabil zu halten, setzt das Unternehmen zudem auf eine Brauchwasserinfiltration. Im Stadtwald wird dafür Mainwasser bis fast zur Trinkwasserqualität aufbereitet und dann versickert. Im Hessischen Ried wird jeder zweite Liter Trinkwasser mittlerweile durch Rheinwasser ersetzt, im Stadtwald hat das Mainwasser einen Anteil von 30 Prozent. „Damit sind wir ein Stück weit klimaunabhängig.“

Heilende Wirkung von Mineralwasser

Da das Wasser, das die Frankfurter trinken, aus unterschiedlichen Brunnen stammt, weist es auch verschiedene Mineralgehalte auf. Wer es genau wissen will, kann auf der Internetseite der Mainova unter dem Stichwort Wasser in der Suche seine Straße eingeben und erhält dort Informationen darüber, ob das dortige Wasser weich, mittel oder hart ist, also wenig oder viele Mineralien beinhaltet. Gleich daneben ist der jeweilige Analysebericht zu finden, der unter anderem Auskunft über die Mineralisierung und darüber gibt, ob dem Wasser Chlor zugesetzt wird.

Während die Hassia-Sprecherin Sibylle Trautmann naturgemäß dafür plädiert, Mineralwasser zu trinken, „weil Leitungswasser mit bis zu 50 Chemikalien aufbereitet werden muss“, es technisch produziert, Mineralwasser dagegen ein reines Naturprodukt sei, sagt Karina Klock-Geßner, es hänge davon ab, aus welchem Brunnen das Wasser stammt, ob in geringen Mengen Chlor zugesetzt werde. Das liege zudem immer im Rahmen der Trinkwasserverordnung. Darauf werde das Wasser regelmäßig geprüft.

Alternativ zum Mineral- und Trinkwasser gibt es auch noch das Heilwasser, das eine vorbeugende, lindernde oder heilende Wirkung und dafür eine amtliche Zulassung haben muss. Es gilt dann als Arzneimittel. Auch das gibt es zum Beispiel aus dem Hause Hassia, das eine eigene Heilquelle in Bad Vilbel besitzt. Der „Römerbrunnen“ an der Nidda ist frei zugänglich, so dass sich Spaziergänger ihr Wasser, das einen hohen Gehalt an Natrium, Calcium, Magnesium, Chlorid und Hydrogencarbonat aufweist, dort abfüllen können. Wer es nicht dorthin schafft, kann das Römer Brunnen-Heilwasser auch in Flaschen kaufen. „Es ist, wenn man es regelmäßig trinkt, gut gegen Sodbrennen und für den Stoffwechsel“, sagt Trautmann.

Gegen Rheumatismus und Gicht

Solche natürlichen Quellen gibt es auch in Frankfurt. Bereits vor 700 Jahren kamen Kranke, um hier Heilung zu suchen. Der Grindbrunnen war über viele Jahrhunderte die Frankfurter Heilquelle. Er lag zwischen der Stadt und dem Gutleuthof. 1745 hieß es in einer Chronik, er heile „den Grind und säubert das skorbutische und unreine Geblüt.“ 1818 schrieb ein anonymer Verfasser, von Nah und Ferne seien die Kranken gekommen in der Hoffnung auf Genesung. Das Wasser sollte bei Ausschlägen, Mitessern und Schuppen wirken. Selbst bei Verstopfung, Hämorrhoiden und Sodbrennen seien Heilerfolge zu verzeichnen, ebenso wie bei Rheumatismus und Gicht.

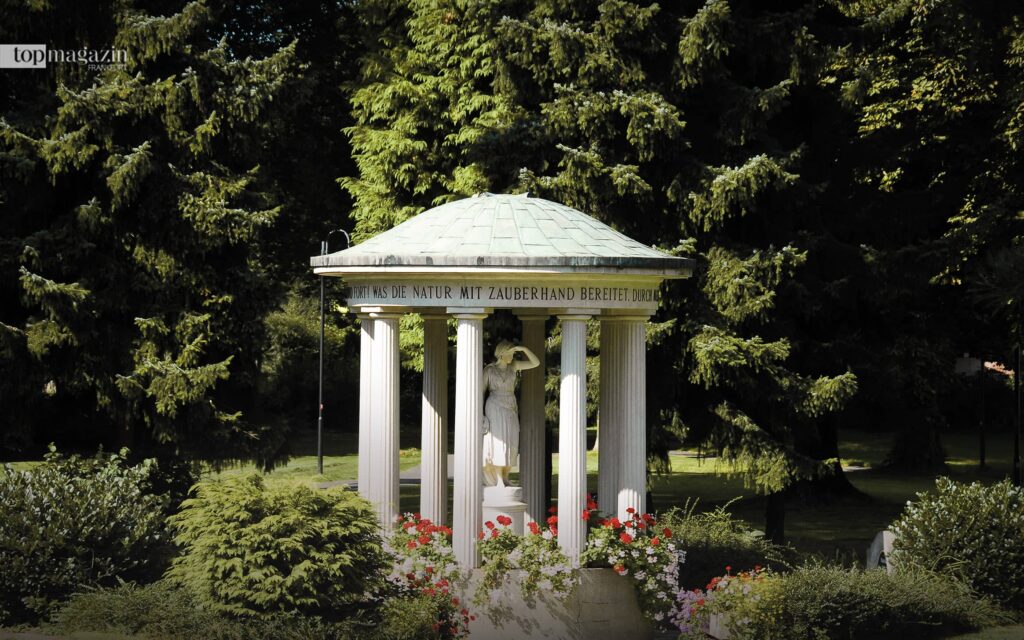

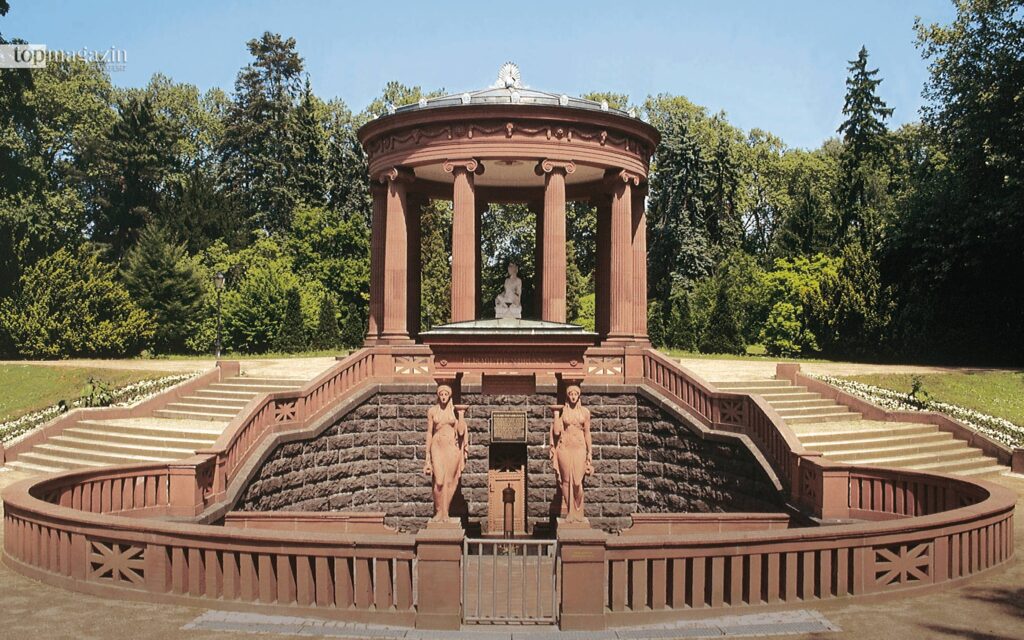

Ende des 19. Jahrhunderts erbaute der Verkehrsverein eine Trinkhalle und Ruhebänke für die Kurgäste, damals wurde Frankfurt mit seiner Schwefelquelle in die Liste der europäischen Badeorte aufgenommen. Zum anerkannten Kurort oder Heilbad reichte es allerdings nicht. 1888, beim Bau des Westhafens, verlegt man das Kurhaus mitsamt der Quelle ins Nizza, wo die gläserne Trinkhalle ein beliebter Treffpunkt wurde. Dort wurde der Grindbrunnen aber schließlich geschlossen.

Am nordwestlichen Rand des Nieder Waldes befindet sich auf einer Lichtung heute noch der Selzerbrunnen. Viele Nieder Bürger holen sich dort Wasser. In Nied und Sossenheim sind zudem zwei Faulbrunnen frei zugänglich, die ihrem Namen Ehre machen und sehr stark nach Schwefel riechen. Auch im Stadtwald nahe dem Jacobiweiher gibt es bis heute das Königsbrünnchen. Seinem Wasser, das leicht nach Schwefelwasserstoff schmeckt, wird ebenfalls heilende Wirkung nachgesagt. Die hellbraune Färbung stammt vom Eisenoxydhydrat.

2 Millionen Liter Quellwasser in Wiesbaden

Den Namen Heilquellen dürfen die Brunnen allerdings nicht tragen, da für sie keine Zulassung beantragt wurde. „Es ist auch kein Trinkwasser, da manche Inhaltsstoffe so hoch konzentriert sind, dass sie nicht der Trinkwasserverordnung entsprechen“, erläutert Tim Westphal, Sachgebietsleiter für Hygiene, Trinkwasser- und Umwelthygiene im Frankfurter Gesundheitsamt. Dieses überprüft die Quellen aber in Abständen mikrobiologisch, um festzustellen, ob sie Keime enthalten.

Wer sichergehen will, dem empfiehlt es sich vielleicht eher, nach Bad Vilbel oder in den Taunus mit seinen vielen Quellen zu fahren. Oder nach Wiesbaden, wo es allein 14 kochsalzhaltige Thermalquellen gibt. Mit zwei Millionen Litern Quellwasser rangiert die Stadt damit hinter Aachen an zweiter Stelle in Deutschland. Mit dem Wasser dieser heißen Quellen kann man seinem Körper nicht nur mithilfe von Trinkkuren etwas Gutes tun, man kann auch darin baden.

Dieser Artikel erschien zuerst in unserer Print-Ausgabe. Sie wollen schneller informiert sein? Hier können Sie ein Abonnement abschließen.